「便利」と「不便」の境界線

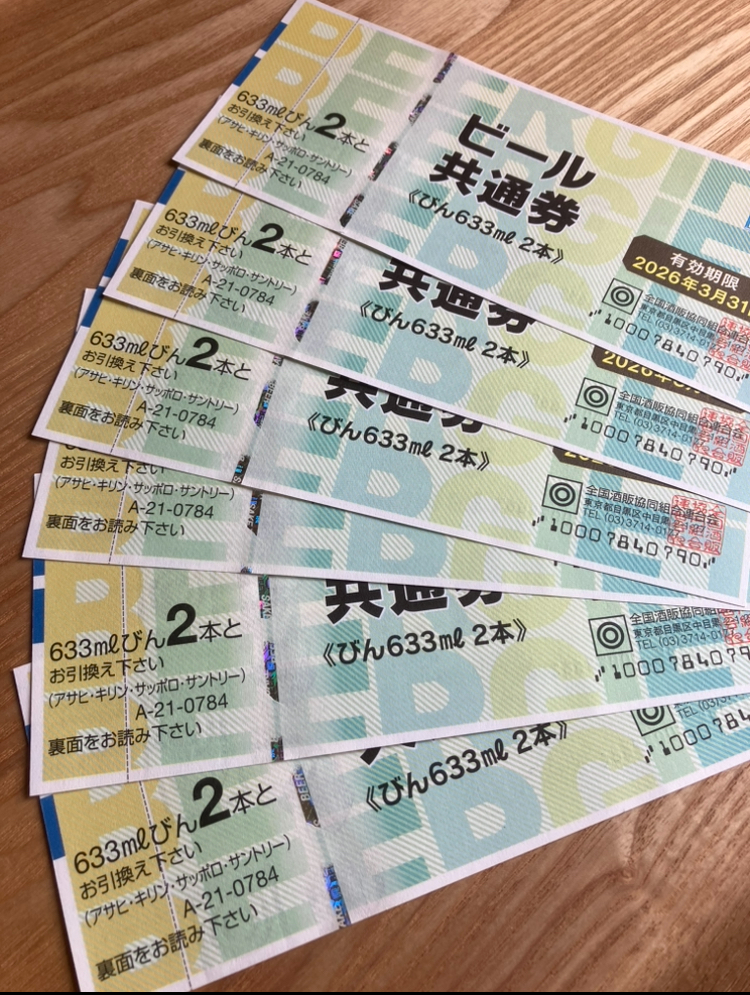

ビール券の有効期限が迫り、いざ使おうとファミリーマートへ。

しかし、レジで「使えません」と言われてしまいました。

この体験は、便利な時代の裏側にある「不便さ」を象徴しています。

特にシニア世代や、アナログとデジタルのちょうど狭間にいる私にとって、こうしたギャップは日々の小さなストレスになります。

店舗ごとの対応の違い

まず、商品券やビール券は「どの店でも絶対に使える」ものではありません。

発行元(たとえば全国百貨店共通商品券、ビール会社の商品券など)と、その店舗が提携しているかどうかが鍵になります。

昔は多くのコンビニがそれらの商品券を「紙で受け取り、後から精算する仕組み」で対応していました。

しかし、現在ではこの仕組みが煩雑でコストがかかるため、対応をやめる店舗が増えています。

レジ業務の簡略化・キャッシュレス化の波

多くのコンビニでは、レジ業務を効率化するためにセルフレジやキャッシュレス決済の導入が進んでいます。

商品券の取り扱いは、

- 金額の手入力

- 目視での確認

- お釣りの対応

など、人の手を必要とするアナログ作業。

このような工程は業務負担の増加につながるため、店舗側が敬遠する傾向があります。

不正利用や偽造防止のため

商品券やビール券の中には偽造品や有効期限切れのものが出回っていることもあります。

特に現場では、スタッフが即座に判断するのが難しい場合もあり、トラブルの原因になることがありました。

このようなリスクを回避するため、商品券の取り扱いを中止する店舗が増えているのです。

引き換え可能な価格との差額負担の問題

ビール券には「発行時点の価格」が基準になっているため、

物価や税率が変動した現在では差額が発生することもあります。

この差額対応が煩雑であるため、対応をやめるコンビニが増えているのです。

アルコール販売の年齢確認の義務化

アルコール販売においては年齢確認が義務付けられており、

券を使用しても、本人確認や年齢確認を求められることがあるため、レジでの対応が複雑になります。

このような背景から、ビール券の使用を断るコンビニが増えているのです。

ビール券はどこで使える?最新情報まとめ

2025年4月現在のビール券事情

- ビール券は、スーパー・コンビニ・ドラッグストア・酒屋などで使えるとされていますが、実際には「全ての店舗で使えるわけではない」ことが大きな落とし穴です。

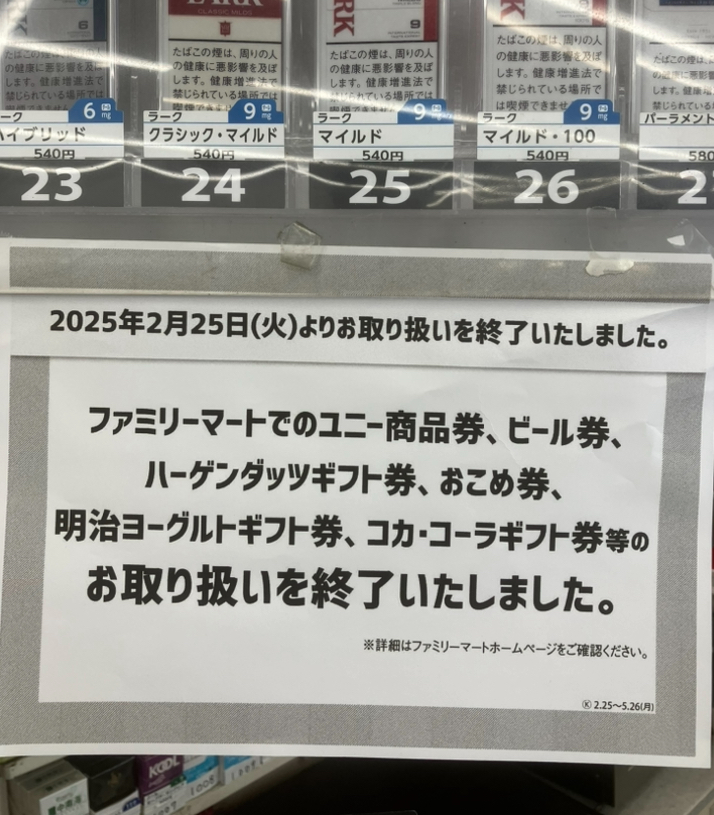

- 2025年2月24日をもって、ファミリーマートではビール券を含むギフト券の使用が終了しています。

主要チェーン別・使える店舗例

| 業種 | 使える主な店舗【2025年4月時点) | 備考・注意点 |

| スーパー | イオン・ダイエー・マックスバリュ・イトーヨーカドー・ライフ・西友・成城石井・ヤオコー・ベイシア・マルエツ・東急ストア・ワイズマート・ピアゴなど | 店舗によって使えない場合もあるので要確認 |

| コンビニ | セブンイレブン・ローソン・デイリーヤマザキ・ポプラ・NewDays・セイコーマート・スリーエフなど | ファミリーマートは使えません |

| ドラックストア | 一部店舗で利用可能 | 事前確認か必須 |

| 酒屋 | 全国の酒飯店(リカーショップなど) | 取り扱い有無は各店舗で |

コンビニやスーパーでも、全店舗で使えるとは限らないため、事前に「ビール券使えますか?」と確認するのが確実です。

便利の裏にある「不便」

私自身、ビール券の有効期限が迫り「今日こそ使おう」とファミリーマートに足を運びました。

しかし、レジで「使えません」と言われ、戸惑いと小さなショックを感じました。

「これだけ便利な世の中なのに、なぜこんなに不便なのか?」

調べてみると、ファミリーマートでは2025年2月をもってビール券の取り扱いを終了していたのです。

「使えるはず」と思い込んでいた自分の情報アンテナの甘さを痛感しました。

シニア世代と「情報格差」

高齢化社会が進む中、「便利」の裏には「不便」を感じている人がたくさんいます。

特に、紙のギフト券や商品券は「昔ながらの安心感」がある一方で、店舗ごとの対応や有効期限、デジタル化の波により使いづらさが増しています。

- デジタル移行のスピードについていけない

- 使えると思っていたのに…という経験が増える

- 情報をキャッチできるかどうかが、日々の満足度を左右する

こうした現状は、シニア世代だけでなく、デジタルとアナログの「境界」にいる私たちにも共通する課題です。

これからどうする?情報アンテナの張り方

1. 公式サイトや店舗で最新情報を確認する

- ビール券の有効期限や使える店舗は、全国酒販協同組合連合会や各スーパー・コンビニの公式サイトで随時更新されています。

- 「使えるはず」と思い込まず、事前に確認する習慣を持つことが大切です。

2. 「便利」の裏側を知る

- 便利なサービスほど、裏側では「使えない」「知らなかった」という落とし穴があるものです。

- 「自分だけが困っているわけじゃない」と知ることで、気持ちが少し楽になります。

3. 情報交換・コミュニティの活用

家族や友人、ネットの口コミなどで「どこで使えた」「ここはダメだった」という情報をシェアするのも有効です。

カード型商品券やギフトカードへの移行

最近では「カード型の商品券」や「QRコード付きギフトカード」が増えています。

コンビニやスーパー、ショッピングモールでも対応が進んでおり、

- iTunesカード

- Amazonギフト券

- 楽天カード

のように、デジタル管理ができる形が主流になりつつあります。

スマホに直接届く「デジタルギフト」

今後、さらに進んでいくと予想されるのがスマホに直接送られるギフトの普及です。

- LINEギフト

- 電子メールで届くQUOカードPay

- スマホアプリで受け取れる楽天ギフト

など、紙やカードを持ち歩かなくてもOKな時代がやってきています。

紙の商品券はもう時代遅れ?今後どうなっていくのか

紙の商品券は完全に廃止される?

現時点では、紙の商品券が完全に消えるわけではありません。

高齢者層やデジタル機器に不慣れな人にとっては、紙の安心感や使いやすさもあります。

そのため、今後しばらくは併用期間(紙+デジタル)が続くと考えられています。

行政や企業も「デジタル化」の方向へ

マイナンバーカードと連携した給付金の配布や、ポイント還元事業など、

政府や企業もデジタルへの移行を進めています。

この流れに沿って「紙からカード」「カードからスマホへ」という商品券の変化も、今後加速していくと予想されます。

今後は「デジタル商品券」が主流となり、スマホ1つでプレゼントや買い物ができる時代が本格化するでしょう。

まとめ:あなたの「境界線」はどこに?

私は今、「便利」と「不便」のちょうど境界にいます。

これから先、どちら側に進むかは「情報のアンテナの張り方」次第。

時代の変化に振り回されず、ちょっとした工夫や確認で、ストレスを減らしていきたいですね。

皆様も「紙」から「スマホ」への切り替えを少しずつ意識してみてはいかがでしょうか。

ビール券や商品券は直接手渡しできますが→ビールチケッは郵送で送ることもできます。

普段、あまり見かけないビールはいかかでしょうか?