なぜ日本の駅や街からゴミ箱が消えたのか?

以前は、駅や街角、公園にも当たり前のようにゴミ箱がありました。ここ数年、特に都市部ではその数が大幅に減少し

ています。

「駅からゴミ箱消える、首都圏10事業者が撤去」とのニュースが報じられ、多くの鉄道会社や自治体がゴミ箱の撤去

を進めています。

いつからゴミ箱が減り始め、どのような理由があったのでしょうか?

駅や街からゴミ箱がなくなった理由

ゴミ箱が撤去された背景には、いくつかの要因があります。

テロ対策の強化

1995年の地下鉄サリン事件や、2001年のアメリカ同時多発テロ以降、世界各国で公共の場における警備が強化されま

した。

日本でも、駅や空港などの人が多く集まる場所では、不審物を隠されるリスクを避けるためにゴミ箱の撤去が進められました。

家庭ゴミの持ち込み問題

家庭ゴミを不正に捨てる人が増え、ゴミ箱がすぐに満杯になる問題が発生しました。

特に、駅のゴミ箱には家庭のゴミを持ち込む人が後を絶たず、管理コストがかさむという課題がありました。

清掃コストの削減

ゴミ箱の管理には、回収・処理にかかるコストが必要です。自治体や鉄道会社は、経費削減の一環としてゴミ箱の撤去を進めてます。

「ゴミは持ち帰る」文化の推進

日本では「ゴミは各自で持ち帰る」というマナーが定着しつつあります。

駅や公園のゴミ箱がなくなることで、ゴミを持ち帰る習慣を根付かせる狙いもありました。

ゴミ箱撤去の影響と課題

ゴミ箱がなくなったことで、街の美観は向上したように思えますが、一方で以下のような問題も発生しています。

ポイ捨ての増加

ゴミ箱が減ったことで、ゴミを捨てる場所がなくなり、ポイ捨てする人が増えました。

特に観光地では、外国人観光客が捨てる場所を見つけられず、路上にゴミが放置されるケースもあります。

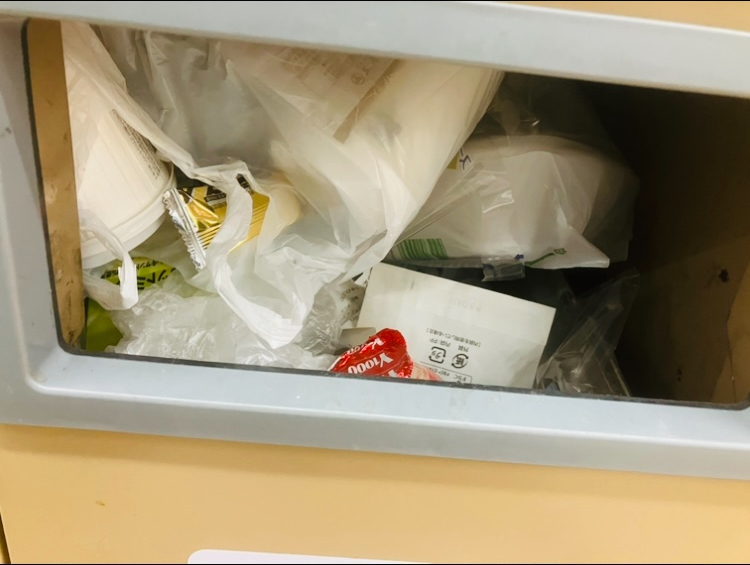

コンビニや飲食店へのゴミ持ち込み問題

駅や公園にゴミ箱がなくなったことで、コンビニのゴミ箱に大量のゴミが捨てられるようになりました。

本来は購入者向けのゴミ箱ですが、持ち込みゴミの増加により、コンビニ側の負担が大きくなっています。

ゴミの不法投棄

住宅街や公園の隅に、不法にゴミを捨てる人が増えています。

特に、分別が必要なゴミや粗大ゴミなどが捨てられるケースも多く、自治体にとっては新たな課題となっています。

世界の「清潔な国」に学ぶゴミ対策

日本以外の国々では、どのように街の清潔さを維持しているのでしょうか?

シンガポール 厳しい罰則でゴミを徹底管理

シンガポールは「世界一清潔な国」として知られています。その理由は、ゴミのポイ捨てに対する厳しい罰則にあります。

- ポイ捨ての罰金:初回は約5万円、再犯すると約10万円以上

- 公衆トイレの流し忘れも罰金対象

- タン・つばの吐き捨てまで罰金…しかも2回目以降は16万以下

- 多くのゴミ箱が設置され、リサイクル専用のゴミ箱も完備

罰則の厳しさとインフラ整備の両面から、ゴミを減らす仕組みが作られています。

オランダ 最先端のゴミ処理技術を活用

オランダでは、ゴミを回収・処理するシステムが非常に発達しています。

- 地下にゴミ回収装置を設置し、臭いや散乱を防ぐ

- 廃水処理システムが発達し、環境負荷を低減

- リサイクル率を高めるための国民教育が徹底

フィンランド 世界最高レベルの空気の質を維持

フィンランドは、WHO(世界保健機関)のデータで「世界で最も空気がきれいな国」とされています。

- 環境負荷の少ないエネルギー政策

- ゴミの分別とリサイクルが徹底されている

- 罰則ではなく「市民の意識向上」に重点を置いた施策

日本がゴミ問題を改善するためにできること

ゴミ箱の撤去により発生した問題を解決するため、日本も取り入れるべきこと

罰則の強化 ポイ捨て罰金制度の導入

シンガポールのように、ポイ捨てに対する罰金を厳格化することで、ゴミの散乱を防ぐことができます。

公共のゴミ箱を限定的に復活

すべてのゴミ箱を撤去するのではなく、観光地や主要駅にはリサイクル専用のゴミ箱を設置し、管理を強化する方法も考えられます。

「持ち帰り文化」のさらなる普及

ゴミを持ち帰る習慣をさらに強化するため、啓発活動を続けることが重要です。

学校教育や企業の取り組みとして、エコ意識を高める工夫が求められます。

まとめ ゴミ箱の撤去がもたらす未来

日本の駅や街からゴミ箱が減った背景には、テロ対策やコスト削減といった理由がありました。

しかし、その結果、ポイ捨ての増加やコンビニのゴミ問題など、新たな課題も生まれています。

今後、日本が清潔な環境を維持するためには、罰則の強化やゴミ処理システムの改善、そして「ゴミを出さない意識」

を育てることが不可欠です。

シンガポールやオランダのような取り組みを参考にしながら、日本ならではのゴミ対策を進めていくことが求められます。